木器保存処理室より17

槻木(つきのき)の話

皆さんはどうやって涼をとっているでしょうか。こんな時、大きく枝を張った大木があると、ホッとひと息できます。「大木を伐り倒して使う」などといった発想があまりなかったと思われる旧石器時代、大木の下は、暑さ寒さを防ぎ、外敵から身を守り、木の実などの食べ物もある最高の場所だったと思われます。

また、農業が盛んになり「大木の影が邪魔だ」と言い出す古代・中世より前、大木の影に覆われた空間は、世界の広がりを象徴するものとして尊ばれていました。古墳時代には、大きな槻木の下で酒宴を開いたりしていたようです(『古事記』下巻「雄略天皇、三重采女の説話」)。

大木に成長し、広がる枝、独特の根など、槻木=ケヤキは信仰の対象になりやすい木でした。ちなみに「三重采女の説話」でもケヤキの枝が広がる様子を、王権の広がりになぞらえています。さらに、いわゆる大化の改新(645年)や壬申の乱(672年)でキーポイントとなり、天武・持統朝では儀礼の場となった広場に槻木がありました。飛鳥寺西方の「槻木の広場」です。発掘調査では、まだ樹木痕跡はみつかっていませんが、同時代の石敷きの施設などが見つかっています。

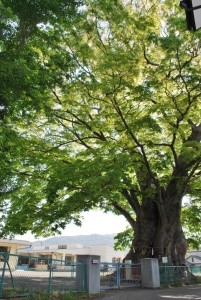

10月3日(土曜日)から始まる秋の企画展「樹木と人の交渉史」では、縄文時代の新潟県青田遺跡のケヤキ樹皮製品(実物展示)、弥生時代の千曲市屋代遺跡群で水田開発に伴って伐根・焼却された例(図・写真で紹介)、古墳時代にケヤキの根元に集中する土器の例(写真で紹介)、古墳時代末の屋代遺跡群の導水施設(実物展示)、今回掲載した県指定樹の写真などで、人とケヤキの「かかりあい」を紹介する予定です。