イベント情報

イベント

イベント 企画展講座

企画展講座 セミナー

セミナー 県立歴史館講座

県立歴史館講座 古文書講座

古文書講座 考古学講座

考古学講座 講習会

講習会 研修会

研修会 キッズ

キッズ その他

その他

企画展

企画展

- 2026年1月10日(土曜日)~3月1日(日曜日)

休館日:月曜日(1月12日・2月23日は除く)・1月1日(木曜日)~1月3日(土曜日)・2月12日(木曜日)・2月24日(火曜日)~27日(金曜日)霊場小菅 -飯山の遺産と文化-

- 2026年2月14日(土曜日) 冬季企画展講演会「遺跡からみた小菅」

- 2026年2月21日(土曜日) 令和7年度 第6回 県立歴史館講座

イベント

イベント 企画展講座

企画展講座 セミナー

セミナー 県立歴史館講座

県立歴史館講座 古文書講座

古文書講座 考古学講座

考古学講座 講習会

講習会 研修会

研修会 キッズ

キッズ その他

その他

企画展

企画展

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| - | - | - | - | - | - | 1 企画展 |

2  |

3 企画展 | 4 企画展 | 5 企画展 | 6 企画展 | 7 企画展 | 8 企画展 |

9  |

10 本日 企画展 | 11 企画展 |

12  |

13 企画展 |

14  |

15 企画展 |

16  |

17 企画展 | 18 企画展 | 19 企画展 | 20 企画展 |

21  |

22 企画展 |

| 23 企画展 |

24  |

25  |

26  |

27  |

28  |

- |

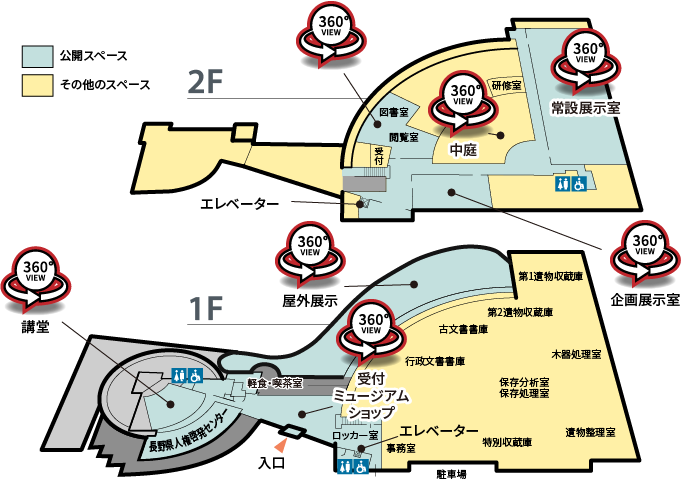

長野県の歴史全般を知ることができる施設で、常設展示室をはじめ、企画展示室、閲覧室、講堂などがあります。

常設展示室は原始から現代までたどれる展示で、ナウマンゾウ、縄文のムラ、鎌倉時代の善光寺門前、江戸前期の農家、明治初期の製糸工場など、時代ごとの人びとの生活が追体験できるような臨場感あふれる実物大の環境復元がなされています。

長野県立歴史館に貯蔵する様々な史料・文書のデジタルデータベースをご覧ください

当館で所蔵している文献史料、絵図、図書や県内の歴史雑誌掲載論文などが検索できます。

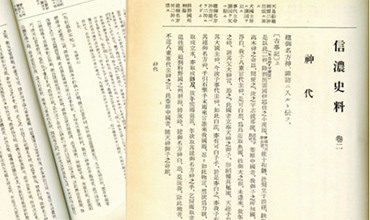

長野県に関する考古資料情報と、古代から江戸時代初期までの古文書などの史料を活字に翻刻し、年代順に編集した30巻32冊、約18,000ページに及ぶ史料集です。

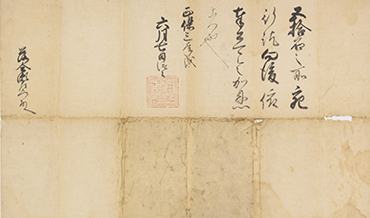

「市河文書」は平安時代末から戦国時代に至る約400年間の市河氏の動向を記した信濃国を代表する武家文書です。

県立歴史館と長野県測量設計業協会の会員有志による共同研究で、資料全点の高精細デジタル化がおこなわれました。

岡谷市宮坂武男氏より寄贈された城郭研究資料のうち、自筆水彩画をデジタル化しデータベース化したものです。

特定歴史公文書とは、長野県の行政機関で作成され、県立歴史館に移管された歴史資料として重要な公文書のことです。これまでは行政文書と呼ばれていましたが令和4年度から特定歴史公文書と呼び方が変わりました。

県教育委員会・県立歴史館では、全国でも稀にみる民話の宝庫と言われる信州の民話をデジタル化し、後の世代に受け継ぐことができるよう、2001年度から「信州の民話データベース化事業」を実施してきました。

長野県の縄文時代の遺跡数の多さは、多くの研究者に「信州は縄文遺跡の宝庫」などと言われるほど、縄文時代の最も繁栄した地域であり、長野県の原始・古代の遺跡の特徴を示す大きな特徴となっています。

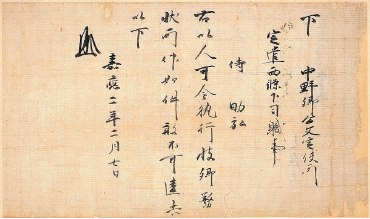

長野県立歴史館館蔵史料を翻刻したもので、翻刻文は、当館古文書愛好会会員のうち有志(「館蔵文書を読む会」)によって8回の検討会を経て合議のうえ作成されました。

長野県内から出土した土偶(縄文時代の土人形)について、出土遺跡や時期等の情報および図版を公開しました。

〒387-0007 長野県千曲市大字屋代260-6

電話番号:026-274-2000

3月~11月:9時から17時(ただし、入館は16時30分まで)

12月~2月:9時から16時(ただし、入館は15時30分まで)

アクセスマップ

霊場小菅-飯山の遺産と文化-

2026年1月10日(土曜日)~2026年3月1日(日曜日)

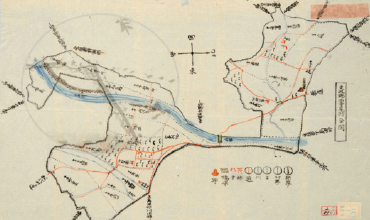

長野県北部飯山盆地にある小菅は、中山間地の農村集落であり、かつては戸隠・飯綱と並ぶ北信三大霊場とされた信仰の地でした。そのため、小菅には信仰に関わる建造物をはじめ、美術品や祭りなど、さまざまな宝物が伝えられ、その多くが文化財に指定されています。

また、この地の特徴的な風景も、国の重要文化的景観という文化財として、県内2例目として指定されています。

原風景のなかの特徴的な景観と多くの文化財を有する小菅を、この展示をとおして多くの県民の皆様に知っていただく機会となれば幸いです。

こども歴史館(キッズ用ページ)

こちらは長野県立歴史館キッズ用のページです。

「歴史館クイズ」や「歴史館パズル」、オリジナルのお宝を作れる「工作広場」など、こどもたちに楽しんでいただけるコンテンツをたくさんご用意しております。

こども向けのイベントもこちらからご確認いただけますので、ぜひご参加ください。

さあ、ぼくたちと一緒に不思議な探検旅行へ出かけよう!

常設展示のご案内

長野県立歴史館では、古代から現代までの信州の生活の歴史を時代を追いながら学べる「常設展示室」を開設しています。

「原始エリア」「古代エリア」など5つのエリアごとに、その時代の暮らしや道具などを、見たり触ったりして学ぶことができます。

注目していただきたい展示品などをご紹介していますので、ご来館前にこちらのページでご確認ください。

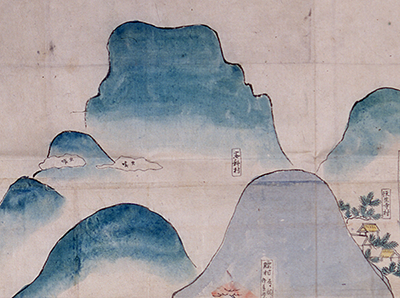

宮坂武男城郭鳥瞰図

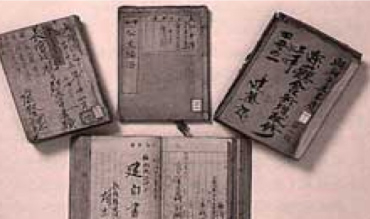

宮坂武男氏は長年県内の小学校に勤務されるかたわら、40代頃から約半世紀にわたり県内全城郭を踏査されました。調査のためのノートには一つ一つの山城について詳細な情報が記されています。

宮坂武男氏が縄張図や立体図をもとに描いた、あたかも上空から鳥の目で広く見たような「鳥瞰図(ちょうかんず)」をぜひご覧ください。